El sangriento alzamiento militar que selló el destino de los carapintadas

Una rebelión encabezada por el coronel Seineldín el 3 de diciembre de 1990, durante la presidencia Carlos Menem, trató de imponer sus propias condiciones a una sociedad que había vivido aterrada los anteriores alzamientos.

Fue el final de los carapintadas. Y fue también un baño de sangre, de esos que el país creía olvidados a siete años de recuperada la democracia. El 3 de diciembre de 1990, hace treinta y un años, una rebelión militar encabezada por el coronel Mohamed Alí Seineldín intentó si no derrocar al entonces presidente Carlos Menem, forzar cambios en la conducción del Ejército, en su estructura, reglamentos y normas de disciplina, e imponer sus propias condiciones a una sociedad que había vivido aterrada los anteriores alzamientos militares y veía ahora cómo los carapintadas sellaban a sangre y fuego sus pretensiones.

Fue un horrible juego de ajedrez en el que el gobierno supo siempre lo que se avecinaba y los rebeldes supieron que el gobierno sabía hasta el día del alzamiento y juzgaron que era tarde para dar marcha atrás. Lo que siguió fue una larga jornada de enfrentamientos militares que provocaron catorce muertos, seis en las fuerzas leales, tres entre los rebeldes y cinco civiles; y cincuenta y cinco heridos, diez leales, veintiún rebeldes y veinticuatro civiles, la mayoría de estos últimos pasajeros de un colectivo de la línea 60 al que un tanque rebelde embistió, hizo volcar y aplastó en su huida a ninguna parte cuando la rebelión estaba ya vencida.

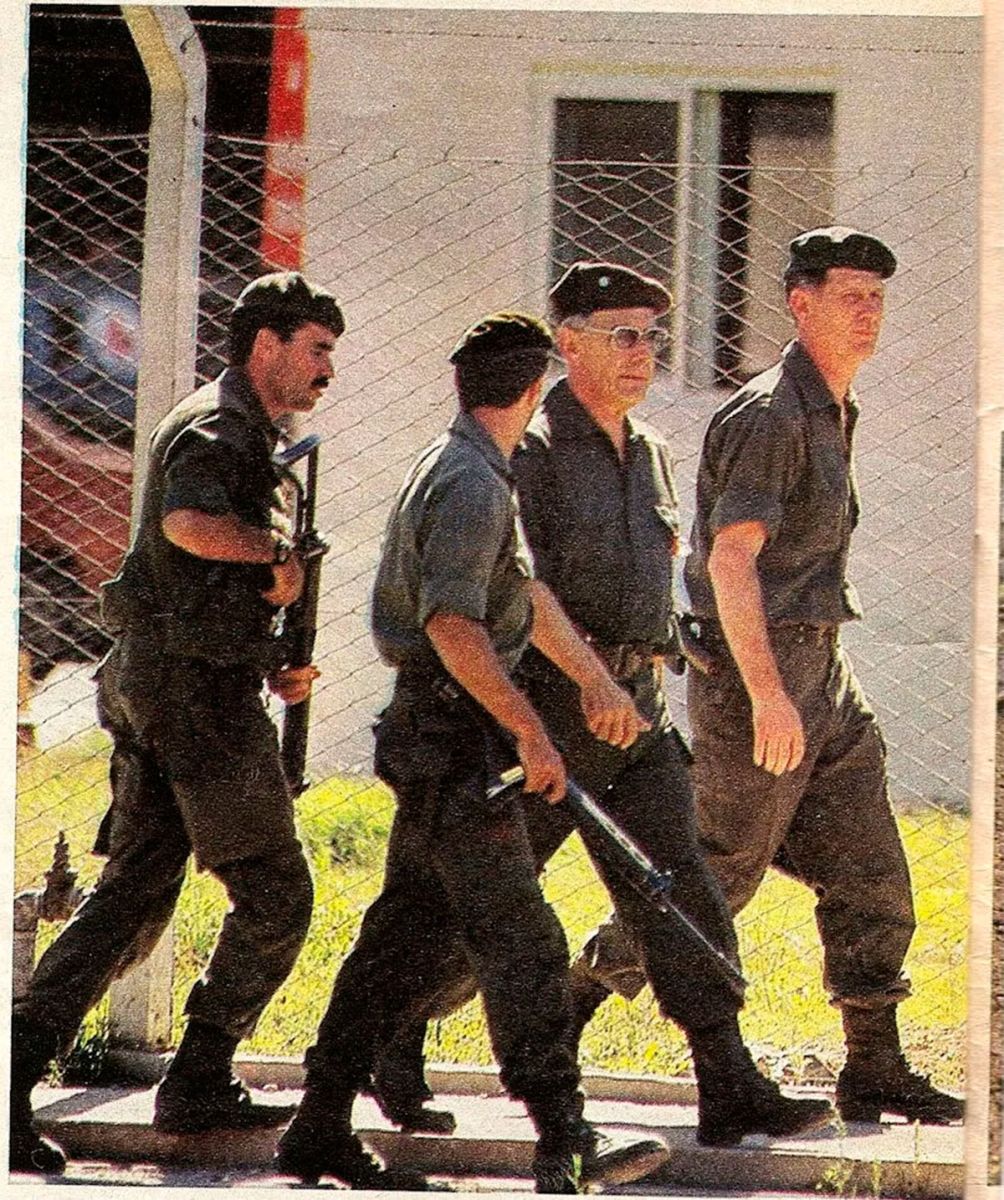

Alzamiento carapintada

Alzamiento carapintada

Si el movimiento fracasó, y con él se hundieron las ansias carapintadas, fue primero porque el gobierno estaba advertido, segundo porque el intento de fuga y rescate de Seineldín, preso en San Martín de los Andes, también fracasó y la sublevación quedó sin su líder, tercero porque Menem decidió reprimir con todo rigor el alzamiento y cuarto, acaso el factor decisivo, porque dos jefes militares, el teniente coronel Hernán Pita, segundo jefe del Regimiento I Patricios, y el mayor Federico Pedernera, jefe de Operaciones de ese regimiento, fueron asesinados a balazos por los rebeldes y rematados con disparos en la cara cuando ya habían caído en el intento por recuperar la unidad. Esas muertes sellaron también el destino de la rebelión y volcaron hacia el lado leal a quienes mostraban alguna simpatía, sin llegar más lejos, hacia los carapintadas.

El sector rebelde del Ejército estalló en Córdoba, en abril de 1987, cuando el entonces capitán Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado hoy a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, se negó a presentarse ante la Justicia. Al mismo tiempo, en Campo de Mayo, el teniente coronel Aldo Rico sublevó a la Escuela de Infantería e ignoró el emplazamiento a desistir que le hizo en persona el entonces juez federal de San Isidro, Alberto Piotti, en el que debe haber sido el primer caso en la historia de un país que de rebeliones militares entiende un rato, en el que un juez intimó a un jefe militar sublevado a que se rindiera.

Raúl Alfonsín no tuvo apoyo suficiente de las fuerzas armadas para enfrentar a los rebeldes y su decisión primaria fue la de negociar para evitar un enfrentamiento que avizoraba, con razón, fatal.

Esa rebelión, la de Semana Santa de 1987, terminó con la famosa frase del Presidente desde el balcón de la Rosada, a su regreso de Campo de Mayo de dialogar con Aldo Rico: “Argentinos, Felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”. La casa estaba lejos de estar en orden y habría sangre en la Argentina. El Presidente buscó cierta empatía con la gente que desbordaba la Plaza de Mayo y confesó que algunos de los militares rebeldes eran “héroes de Malvinas”, lo que provocó una sonora rechifla.

Alfonsín enfrentó dos sublevaciones más, la de Monte Caseros, liderada por Rico, en enero de 1988, a nueve meses de la anterior, y la de Villa Martelli, en diciembre de 1988. Esos alzamientos condicionaron al gobierno, lo obligaron a sancionar las leyes de Obediencia Debida y Punto final, para intentar poner fin a los procesos que la justicia seguía a quienes estaban acusados de graves delitos durante la última dictadura.

Aquel Ejército también estaba devastado por la herencia de horror que había dejado la dictadura, por la permanencia en actividad de oficiales y suboficiales que habían sido parte del terrorismo de Estado implantado por el “proceso”, y por la derrota de Malvinas. Y entre los rebeldes y los leales que se enfrentarían el largo de ese lunes 3 de diciembre, había camaradas que, o habían compartido trinchera en las islas, o habían caído prisioneros de los británicos.

Te recomendamos: A 30 años de la última sublevación militar en la Argentina

El general Martín Balza, que sería el encargado de dirigir a las tropas leales contra los sublevados, guarda entre sus recuerdos una foto en la que se lo ve, en un buque británico, junto a Seineldín y al coronel Jorge Alberto Romero Mundani, segundo mejor promedio en la historia del Colegio Militar, que se suicidó en el interior de un tanque rebelde en el atardecer del 3 de diciembre, cuando la rebelión estaba aplastada.

Menem llegó al gobierno en julio de 1989, en medio de una tremenda crisis económica, al abrigo de un acuerdo, o de un entendimiento, o de una simpatía con Seineldín, el nuevo líder carapintada que estaba a punto de romper con Rico por su decisión de hacer política. Seineldín, que había entrenado a grupos comando en Panamá y gustaba calzar una pistola automática rusa Makarov, regalo del entonces dictador de ese país, Manuel Noriega, se desencantó rápido de Menem y de su política alineada con la receta económica que dictaba desde Estados Unidos Ronald Reagan primero y George Bush después, comprendidas en el llamado “Consenso de Washington”.

Menem supo entonces que tenía en Seineldín a un enemigo de cuidado, que iba a intentar una nueva sublevación con la idea de reformular la estructura del Ejército, pero funcional a quienes aspiraban a eludir los juicios por crímenes de lesa humanidad. En marzo de 1990, en previsión de lo porvenir, nombró jefe del Ejército al general Martín Bonnet, que reemplazó a su par, Isidro Cáceres, que había muerto de un aneurisma de aorta a ocho meses de asumir la jefatura.

Bonnet era un duro opositor de los carapintadas. Como segundo jefe fue nombrado el general Martín Balza, un artillero veterano de Malvinas. Lo primero que hizo Bonnet fue sancionar con veinte días de arresto, por inconducta, a Seineldín. Y sacarlo del tablero: la mandó preso a La Pampa y, luego, a San Martín de Los Andes: aislado y solo, pero en activa conspiración.

La SIDE que dirigía entonces Hugo Anzorreguy estaba al tanto del alzamiento carapintada: un mes antes le había advertido a Menem lo que los carapintadas traían entre manos y un par de días antes le dio al Presidente la fecha exacta de la sublevación: “Es el lunes”, le dijo, por el 3 de diciembre. Anzorreguy tenía intervenidos los teléfonos de los líderes carapintadas y de algunos de los civiles que simpatizaban con ellos.

Los complotados también supieron que entre ellos había un delator. O más de uno. El miércoles 28 de noviembre, el teniente coronel Ángel León, uno de los ideólogos del movimiento carapintada, se vio con Anzorreguy para que intentara una especie de mediación con Menem: lo que iba a suceder no era contra el Presidente, le dijo el militar al jefe de los espías.

Alzamiento carapintada

Alzamiento carapintada

Al día siguiente, el “estado mayor” clandestino de Seineldín, un grupo de doce coroneles, capitanes y tenientes, se reunió en un local de Vicente López para escuchar una cinta grabada por el coronel en la que daba su aprobación al “Plan de operaciones” de la sublevación. La había traído a Buenos Aires el mayor Jorge Breide Obeid, el oficial que tres años antes había movido a Alfonsín a calificar a los alzados de Semana Santa como “héroes de Malvinas”. El domingo 2, cerca del mediodía y a la salida de una misa, el mayor Hugo Abete y el teniente coronel Osvaldo Tévere se encontraron en la esquina de Cabildo y Juramento para una evaluación final. ¿Debían seguir adelante? Más que decir que sí a ese interrogante, concluyeron que ya era demasiado tarde para echarse atrás.

Había otra razón para dar luz verde al alzamiento. El 5 de diciembre llegaría en visita oficial el presidente de Estados Unidos, George Bush. Una cancelación de la visita a causa de la rebelión militar sumiría al país en el descrédito, pero le daría a los carapintadas un triunfo político. ¿Qué querían los rebeldes, o qué decían querer? Abete lo explicó en su libro Por qué rebelde. Imaginaron un plan de acción “lo suficientemente original y decisivo para no dejarle otra opción al poder político que la de aceptar nuestros objetivos”. Y para que, “producido el pronunciamiento, ningún general estuviese en condiciones de impartir órdenes y nosotros controláramos aquellos lugares identificados con el ejercicio del comando”. Diez años después de los hechos, un jefe militar confió a dos periodistas que Seineldín pretendía, “algo así como un soviet de oficiales jóvenes y de suboficiales de sargento para abajo, lo que era inaceptable”.

La sublevación del 3 de diciembre empezó a las diez de la noche del domingo 2. A esa hora, el teniente coronel Luis Enrique Baraldini llegó al Distrito Militar Buenos Aires, dentro del gran complejo militar de Palermo, e instaló un puesto de comando. A la una y media del lunes 3, Baraldini, Tévere y el mayor Jorge Mones Ruiz entraron al Regimiento de Patricios, coparon el puesto de guardia a cargo de un soldado conscripto de 19 años y luego se dirigieron al edificio principal del regimiento. Hablaron con el oficial a cargo, le pidieron su pistola y le dijeron que el regimiento estaba tomado.

Era el inicio de la “Operación Virgen de Luján”.

A esa misma hora, en San Martín de los Andes, Seineldín intentó fugarse para llegar a Buenos Aires y ponerse a la cabeza de los sublevados. Su presencia en Patricios era vital para el éxito de la operación. Estaba preso en el Casino de Oficiales del Regimiento 4 de Caballería de Montaña, que se suponía leal al jefe del Ejército. Pero los carapintadas tenían allí unos sesenta suboficiales que lo apoyaban, se suponía que debían vigilarlo y que iban a facilitar su fuga. Seineldín ató unas sábanas que echó por la ventana para simular el escape y no comprometer a sus vigiladores, y salió por la puerta de su celda-despacho en el Casino de Oficiales.

El plan de escape era un poco complicado. Requería que un sector de la Fuerza Aérea copara un espigón del Aeroparque Jorge Newbery para que Seineldín aterrizara allí, desde el sur, en un avión privado que despegaría de Chapelco. De Aeroparque llegaría en helicóptero a Patricios. Pero la confirmación del apoyo de la Fuerza Aérea nunca llegó y entonces Seineldín optó por la alternativa B: viajar por tierra a Buenos Aires, lo que suponía una demora de varias horas o dirigirse a un regimiento carapintada de la Patagonia que aceptara plegarse al motín.

Nada de esto sucedió. La demora en trasladar a Seineldín se hizo interminable, el coronel carapintada terminó, con los años, en creer que lo habían traicionado y en culpar a Rico de esas traiciones. Se instaló en una estación del Automóvil Club donde lo encontró el teniente coronel Félix Conforte, que llegaba de Neuquén con una mala noticia: le había sido imposible sumar al golpe al coronel Torres, jefe de la Brigada VI que a esa hora, poco antes de las cinco de la mañana, manejaba dos datos decisivos: un radiograma del Ejército que le advertía de la rebelión, y la información, por la misma vía, del asesinato de Pita y Pedernera en Patricios.

Lo que ningún carapintada sabía era que el general Balza, ya a cargo de la represión, había ordenado a la Gendarmería que inundara la pista de aterrizaje de Chapelco con barriles de hierro para que no pudiera aterrizar allí el avión que debía llevar a Buenos Aires a Seineldín, y para que no pudiera despegar de allí ningún otro avión. Seineldín volvió entonces a su habitación de preso en el Casino de Oficiales del Regimiento 4, donde fue a verlo el jefe de la unidad, teniente coronel Rómulo Menéndez, una visita ordenada por Balza. Menéndez, que no era carapintada, le devolvió la llamada a Balza con una frase reveladora: “General, Seineldín está acá y se va a quedar acá”. El coronel carapintada estaba atenazado por una pregunta: si él mismo había dado la orden de que no se derramara sangre, ¿cómo era que estaban muertos Pita y Pedernera?

El teniente coronel Pita y el mayor Pedernera eran amigos. “Quedáte tranquila -había dicho a su esposa antes de salir de casa para intentar recuperar el regimiento copado por los rebeldes- Hablále a Maripaz, háganse compañía”. Maripaz era la esposa de Pedernera. “Mis suboficiales van a hablar conmigo. No me van a disparar”. Su familia no volvió a verlo vivo.

Tres horas después de dejar su departamento de Belgrano, Pita yacía muerto, boca arriba, cerca del mástil de la Plaza de Armas del Regimiento del que era segundo jefe. Tenía seis balazos en el tórax y el abdomen y otros dos, en el cuello y la cara. A su lado estaba su amigo Pedernera, Jefe de Operaciones de la unidad, muerto también a balazos y con un disparo en la cara: los habían rematado.

Las dos muertes sellaron el destino del alzamiento. Varias unidades comprometidas con la sublevación decidieron permanecer leales y otros jefes y suboficiales “dejaron la boina a un lado”, la boina era símbolo de los comandos de Seineldín.

Pita y Pedernera se habían unido al jefe de Patricios, coronel Manuel De la Cruz, en el Regimiento de Granaderos donde tenía su puesto de comando el jefe del Ejército, general Bonnet, que no podía pisar el Edificio Libertador, también tomado por los rebeldes. Fue el primer alzamiento militar de la historia argentina en el que se tomó por asalto la sede del Ejército, el despacho del jefe de la fuerza, el principal centro de comunicaciones y operaciones y la jefatura de Inteligencia.

Los tres jefes de Patricios, junto a dos grupos de Granaderos a cargo de los tenientes Mariano Naveyra y Horacio Verdaguer, dialogaron cerca de las tres y media de la mañana en la esquina de Cerviño y Sinclair, hundida en las sombras. Avanzaron por la Avenida Bullrich en dos columnas, una contra el terraplén del ferrocarril y otra cobijada por los árboles que bordean la unidad militar. Una de las dos columnas entró al regimiento y empezó un violento tiroteo. La Justicia no pudo determinar de dónde partieron los primeros disparos y, entre los sublevados, pervive un pacto de silencio para no revelar detalles del enfrentamiento, ni dar los nombres de quienes dispararon contra los leales.

Según el testimonio del entonces teniente primero Enrique Bianchi, Pita se internó en el regimiento mientras él y Pedernera apresaban a dos rebeldes que viajaban en una Ford F-100. Pedernera siguió los pasos de su amigo Pita y se cree que los dos militares, vestidos como civiles porque sus ropas de combate estaban en el regimiento tomado, avanzaron por la calle central y rodearon el Edificio 1 de Patricio para llegar a la Plaza de Armas. Por el lado opuesto, apareció un grupo de oficiales rebeldes: los dos bandos se encontraron detrás del despacho del jefe de Patricios, cerca del mástil.

Los rebeldes recién rendirían Patricios a las cinco de la tarde, después de un duro cañoneo dirigido por Balza y de un intenso fuego de fusiles FAL entre leales y sublevados. Los cuerpos de Pita y Pedernera descansaban ya en el Hospital Militar. La autopsia de Pita descubrió un disparo más, en el antebrazo izquierdo, un signo de última e inútil defensa ante sus asesinos.

Tampoco el general Balza tenía uniforme de combate. El suyo estaba en la sede del Ejército, en manos rebeldes. Así que buscó a quien le pudiera prestar una ropa adecuada para reprimir la sublevación y encontró al soldado Guillermo Vanucci, conscripto, barman del Casino de Oficiales de Granaderos, que medía cerca de los dos metros que mide Balza. Lo que no calzaban bien eran los grandes borceguíes del soldado, que ampollaron los pies del general.

A Balza, recién llegado de una boda familiar en Córdoba, le avisaron del alzamiento a las tres y media de la mañana del 3 de diciembre. Poco después, la notica del asesinato de Pita y Pedernera en Patricios hizo que le dijera al jefe del Ejército: “Mirá, Bonnet, esto es totalmente diferente a todo lo anterior”. Desde casa de Gobierno la decisión de Menem había llegado a los jefes militares. Había que aplastar la rebelión y a los rebeldes. Dicen que Menem dijo: “A degüello…”. Diez años después de los hechos confesó a dos periodistas que tal vez, sólo tal vez, lo hubiera dicho en algún momento: “Era una frase del Chacho Peñaloza…”, murmuró con picardía.

A media tarde, cuando le represión se hizo más intensa, los carapintadas tenían tomado Patricios, el edificio Libertador, la fábrica de tanques TAMSE, de Boulogne, el Edificio Guardacostas, sede de la Prefectura Naval, tomado por el grupo Albatros y que reprimiría la propia Prefectura, y unos rebeldes habían robado unos tanques en Villaguay, después de asesinar a un soldado de un disparo en la cabeza.

En Casa de Gobierno habían ordenado que la Fuerza Aérea bombardeara la ruta 14 de acceso a Buenos Aires desde Entre Ríos, y la Gendarmería había cerrado el paso con camiones de carga en el puente Zárate-Brazo Largo.

La presión que, a pedido de Menem, ejerció sobre la Fuerza Aérea el entonces jefe de la Casa Militar, brigadier Andrés Antonietti, hizo que varios aviones de combate pasaran rasantes sobre los techos de la fábrica TAMSE. Allí los combates entre rebeldes y leales llevaban horas, ante el pánico de los vecinos. La ruta Panamericana cerrada impedía cualquier intento de los blindados de ingresar a la Capital.

A las tres de la tarde, a las órdenes del coronel Jorge Romero Mundani, los carapintadas dejaron TAMSE en cinco tanques y enfilaron hacia la Panamericana. Recorrieron unos mil metros, bajo el calor de la tarde, mientras esquivaban autos y camiones y vecinos, hasta que un blindado dio contra un camión. Regresaron a la fábrica sólo para recibir más fuego leal de morteros y de francotiradores.

En medio de aquel escenario de guerra, Romero Mundani decidió una nueva huida: esta vez se fugaron todos los rebeldes en diez tanques. Uno de ellos desató una tragedia, chocó e hizo volcar a un colectivo de la línea 60. Cinco pasajeros quedaron destrozados bajo los hierros y una decena más resultaron heridos, algunos de gravedad. Enfilaron entonces hacia Mercedes en un escape imposible, hasta que, en la ruta, Romero Mundani decidió pegarse un tiro en la cabeza, sentado en el puesto de mando de su blindado.

A las fuerzas leales le quedaban por recuperar Patricios y el Edificio Libertador. Balza tenía un plazo: el presidente Bush, en su escala en Uruguay, esperaría hasta las 17 para saber si podía o no llegar al país el 5 de diciembre. El entonces subjefe del Ejército temía que, una noche más con los rebeldes en armas, sumara más carapintadas a la intentona. Atacó el edificio de Patricios primero con las ametralladoras de veinte milímetros de los blindados y apostó a una columna de cadetes del Colegio Militar en posición de combate, lo que turbó un poco a los carapintadas que avizoraban desde horas la inminente derrota de la sublevación.

El coronel Baraldini lo admitió ante los suyos y sugirió que el paso más razonable era el de la rendición. Balza decidió entonces reforzar el ataque con la artillería pesada instalada frente al campo de polo, sobre la avenida Luis María Campos y a un lado de las vías del tren, frente al regimiento. Eran cañones de 105 milímetros, similares a los que se habían usado contra los ingleses en Malvinas, ideales para campo abierto pero peligrosos en terreno urbano. Los impactos sacudieron al regimiento y los carapintadas se rindieron cerca de las seis de la tarde. Balza telefoneó al general Bonnet para decirle que había recuperado Patricios y que tenía en su poder a noventa sublevados presos. Era hora de ir a retomar el edificio Libertador.

Al presidente Menem lo había despertado a las tres de la mañana el jefe de la custodia presidencial, Guillermo Armentano, con la noticia de la rebelión militar. A las cinco, Menem llegó a la Casa de Gobierno, jean, remera y una campera reversible celeste y blanca. Llevaba una pistola en la cintura. Lo esperaba el ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, con una novedad: dos civiles simpatizantes de los carapintadas le querían hacer saber que lo que ocurría no era contra él ni contra su autoridad presidencial. “¡Qué no va a ser contra mí! ¡Que digan lo que quieran! ¡Es una sedición y hay que aplastarla!”.

Pidió a su ministro de Bienestar Social, Alberto Kohan, que fuera a dialogar con los sublevados en el Edificio Libertador, distante doscientos metros de la Casa Rosada. A Kohan lo trataron bastante mal, pero le pasó un resumen de su charla a Menem desde un teléfono de la planta baja de la sede del Ejército. Menem le dijo que exigiera la rendición de los rebeldes. Kohan volvió con las manos vacías y con la sensación de que en el edificio reinaba cierta desorganización y que “ni sabían lo que querían”.

Alzamiento carapintada

Alzamiento carapintada

En la Rosada el Presidente armó una especie de comité de guerra, “a lo Menem”, que integraban el secretario general de la presidencia, Eduardo Bauzá, el empresario Jorge Antonio, el jefe de los diputados oficialistas, José Luis Manzano, el ministro de Economía, Erman González, el secretario de Cultura, Julio Bárbaro, César Jaroslavsky, diputado de la UCR en representación de la oposición, y un amigo inefable de Menem, Armando Gostanián.

Los ojos estaban puestos en la sede del Ejército. ¿Y si las unidades militares empezaban a responder al comando en jefe rebelde? A Bauzá lo obsesionaba también la imagen que el país daba al exterior, con la jefatura del Ejército copada en vísperas de la visita del presidente de Estados Unidos. El entonces vicepresidente, Eduardo Duhalde, llegó más preocupado, por razones diferentes: “¡Me tiraron…! ¡Esos hijos de puta me tiraron”¸ gritó al entrar al despacho presidencial: había recibido fuego rebelde al aterrizar en el helipuerto de la Rosada!

A Menem también le habían disparado. Recordaría después: “Cuando llegué a la Casa de Gobierno silbaban las balas. Encontré a algunos de mis colaboradores cuerpo a tierra en mi despacho. Todos me pedían que me protegiera, pero yo no me tiré al piso. Nunca había pasado por una experiencia así... Tomé la decisión de no implantar el estado de sitio y la decisión política de seguir con mi actividad y recibí al embajador de Bulgaria”. El estado de sitio sí se implantó.

El ministro de Defensa, Humberto Romero, intentó aconsejar la evacuación de la Casa de Gobierno. Mejor hubiese pensado otra cosa. Recibió un tajante no y una orden: reprimir sin negociar otra cosa que no fuese la rendición incondicional de los sublevados. Los improvisados miembros del comité de guerra sugirieron retomar el edificio Libertador con la Gendarmería, o bombardearlo con proyectiles que, con llamativa precisión, cayeran en los patios internos del edificio, sin mayores daños colaterales.

Algunas de esas sugerencias le llegaron a Balza, que iba de camino a retomar la sede del Ejército. “Vea, -dijo Balza a su interlocutor- lo que vamos a hacer lo vamos a decir nosotros. Y, si sale mal, correrán nuestras cabezas”. Cuando llegó a la Plaza Colón, frente a la Rosada y al Comando, le advirtieron que no avanzara porque “tiran con una ametralladora doce siete”. Eso señaló el fallo de la Cámara Federal que juzgó a los rebeldes. Balza intentó entrar por la Avenida Belgrano y el frente de la Aduana y vio cómo las balas picaban a su alrededor, se apostó detrás de un árbol y disparó seis o siete veces con su FAL, según recordó tiempo después.

Dentro del edificio las cosas no iban bien: no había ni agua ni luz, cortados ambos servicios desde la mañana. Allí estaba a cargo el mayor Breide Obeid y unos cien suboficiales rebeldes que lo habían copado a las dos de la mañana, en un operativo del que fueron alertados algunos periodistas, entre ellos Jorge Grecco, entonces en la revista Somos y Fernando Carnotta, de Radio Mitre: ambos serían heridos en la mañana, cerca de la Casa de Gobierno por disparos rebeldes.

En el edificio Libertador esperaban que el teniente coronel Julio Carreto se pusiera al frente de esa parte de la sublevación. Pero Carreto nunca apareció, Patricios había sido recuperado por las tropas leales y Seineldín no había podido llegar a Buenos Aires. A todo, se sumaba la noticia del suicidio de Romero Mundani, que las radios reiteraban una y otra vez.

Breide Obeid decidió rendirse cerca de las siete de la tarde. Pero no quiso hacerlo ante Balza. Pidió a uno de sus prisioneros, el teniente coronel Jorge Tereso, jefe del importante Centro de Operaciones del Comando, que avisara que iba a entregarse ante el entonces coronel, luego general, Aníbal Laiño, en ese momento director de la Escuela Superior de Guerra y más tarde subjefe del Estado Mayor del Ejército. Laiño era también el jefe que Seineldín proponía para conducir la fuerza, en el caso de un acuerdo que ya era imposible.

Breide Obeid y sus hombres se reunieron en un patio interno, prepararon una bandera blanca y dejaron en la puerta del edificio Libertador, tras los gruesos cristales, al sargento Daniel Verdes y a otros suboficiales. Verdes era a esas horas un símbolo del alzamiento y un emblema mediático de los rebeldes; su cara, casi siempre desencajada, ennegrecida por el betún de guerra, sus gritos en la puerta del Comando en Jefe, su escopeta recortada y su actitud de estar al mando de todo cuanto allí sucedía, estaba en todas las pantallas de televisión, emitida por los canales seguían los hechos en directo. Fue incluso, uno de los suboficiales que maltrató un poco al ministro Kohan cuando fue a exigirles la rendición en nombre del Presidente. El sargento, de alguna manera, simbolizaba aquella figura del “soviet” de suboficiales que había enarbolado un alto jefe militar, años después del alzamiento. Verdes cayó abatido por un balazo en la cabeza, disparado por un francotirador leal, apostado en una de las terrazas de los edificios que eran de Aerolíneas Argentinas y del Ministerio de Defensa, al 200 de Paseo Colón y frente al Libertador.

Laiño fue sin armas a entrevistarse con Breide Obeid: “Mi coronel, depongo mi actitud”, le dijo el oficial rebelde, frente a medio centenar de suboficiales y al cuerpo de Verdes, en un charco de sangre. Ya entrada la noche, después de pedir a los rebeldes que pusieran en marcha los vehículos militares estacionados en la playa del Libertador, por temor a bombas, y luego de recorrer uno a uno los trece pisos del edificio aún a oscuras, siempre con Breide Obeid “delante de mí” por temor a trampas cazabobos en las escaleras, Balza dio por recuperada la sede del Ejército: no quedaba ningún foco rebelde. Se lo comunicó al general Bonnet y al ministro Romero. Ya con agua y luz, fue hasta su despacho del quinto piso, se bañó, cambió su uniforme y fue al velorio de Pita y de Pedernera.

Seineldín fue juzgado por el alzamiento y condenado a cadena perpetua por un tribunal militar. El juicio fue revisado por la Cámara Federal y el 7 de agosto de 1991, en la misma sala de audiencias que en 1985 había cobijado el juicio a las juntas militares del “proceso”, Seineldín expuso los fundamentos políticos, y morales, de su movimiento, basado en el nacionalismo católico, pro hispanista; acusó a Menem de ser “un agente del imperialismo yanki” y de desmantelar la defensa nacional, auguró la destrucción del aparato productivo de la economía y puso sus esperanzas en el surgimiento de una Segunda República. Habló, frente a una pantalla donde se proyectaban diagramas de flujo, como si lo que estuviese en juicio fuese la raíz del movimiento carapintada y no los hechos que habían ensangrentado al país y acabado con la vida de dos de sus camaradas de armas, rematados sin piedad frente al mástil del regimiento de Patricios.

Seineldín pasó doce años en prisión, primero en la cárcel de Caseros y luego en el penal militar de Magdalena. En 2003 fue indultado por el presidente Eduardo Duhalde, junto al ex guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Enrique Gorriarán Merlo. Murió el 2 de septiembre de 2009 por un infarto.

Bush llegó a la Argentina el 5 de diciembre, después del alzamiento. Trajo un doble que bajó primero que él en Aeroparque, por las dudas. Jugó al tenis con Menem y le dijo “You are the winner” (”Sos el ganador”). Y Menem no supo si hablaba del set de tenis o de la rebelión carapintada: tampoco quiso preguntar.

El americano, un duro que había dirigido la CIA en 1976, hizo sudar a sus custodios del servicio secreto, y también a sus colegas argentinos durante el homenaje a San Martín porque, frente al monumento al Libertador, Bush quedaba expuesto, en especial en el inmóvil y eterno minuto de silencio, a más de trescientos ochenta puntos de fuego, desde donde podía dispararle un francotirador. No pasó nada y esa es una historia casi pintoresca de aquellos días.

El verdadero drama, había quedo atrás y había dejado huellas profundas que acaso perviven tres décadas después.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

- 1. Crimen de Rubén Maguna: los análisis de ADN y sangre podrían marcar un giro en la investigación

- 2. Se hizo trenzas durante sus vacaciones en Brasil y terminó con un resultado inesperado en la cabeza

- 3. Otorgan la excarcelación a cabo que disparó contra su compañero tras descubrir infidelidad

- 4. Salvaje: un hombre fue denunciado por herir con un hacha al perro de una vecina

- 5. Cansados de los robos, vecinos golpearon a los integrantes de una banda delictiva