Pearl Harbor y el decreto “NN”: los hechos que sellaron el destino de la segunda guerra

Todo ocurrió el domingo 7 de diciembre de 1941, hace ochenta y tres años. Japóm atacó a EUU y el nazismo firmaba el decreto conocido como “Noche y Niebla”, para eliminar a personas.

Todo fue una cuestión de pulso firme. Dicen que la templanza de un telegrafista se mide por la serenidad con la que transmite en momentos de peligro. Y hay órdenes criminales, decretos aciagos y ominosos que se firman también con mano firme y segura, sin presentir. Hace ochenta y tres años, dos hechos que sucedieron el mismo día, a miles de kilómetros de distancia uno del otro, sellaron en gran parte el destino de la Segunda Guerra Mundial. No lo sellaron ese día; ese largo día apenas si despuntó el desenlace de una tragedia que iba a durar casi cuatro años más y que iba a dejar un saldo de más de sesenta millones de muertos. Al decir del entonces primer ministro británico Winston Churchill, no fue el principio del fin, pero fue el fin del principio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la mañana del 7 de diciembre de 1941, el imperio japonés atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor y destruyó gran parte de los grandes buques de guerra de la flota. Horas más tarde, en Alemania, el mariscal Wilhelm Keitel, comandante del Estado Mayor de todas las fuerzas nazis, firmó el decreto conocido como “Noche y Niebla”, que abrió las puertas a los crímenes de guerra ejecutados por los nazis, al asesinato de población civil en los países ocupados, al genocidio contra los judíos y a una entonces nueva modalidad criminal: la desaparición forzada de personas, que derivó en la muerte de miles de opositores al nazismo.

Pearl Harbor hizo que Estados Unidos entrara en guerra con Japón y que Hitler declarara la guerra a Estados Unidos; la participación de ese país en el conflicto sería decisiva para la derrota del nazismo. El decreto “Noche y Niebla”, conocido también como “Decreto NN”, calzó como un guante con la sigla que identificaba a los muertos anónimos, “NN, No Name”. Los prisioneros que cayeron en la amplísima órbita de aquel documento criminal fueron llamados “Prisioneros NN” en los campos de concentración donde fueron recluidos, o en las tumbas en las que fueron arrojados. Todo formaba parte del mismo esquema de exterminio: secuestrados, detenidos, torturados, asesinados, desaparecidos.

Ataque a la base de Pearl Harbor

Ataque a la base de Pearl Harbor

Sin sospechar los alcances de los dos hechos, sin conocer siquiera que eran simultáneos y, excepto Hitler, sin conocer los entresijos del decreto criminal, los líderes mundiales reaccionaron diferente a Pearl Harbor y al Decreto NN. Cuando la primera bomba japonesa cayó sobre el primero de los barcos americanos, en la Casa Blanca el presidente Franklin Roosevelt pensó que aquello era una infamia. Y preparó su discurso del día siguiente, en el que declararía la guerra a Japón y dejaría claro que ese día era “una fecha que vivirá en la infamia”. En Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill supo que la guerra daba un giro, que su país ya no estaba solo para enfrentar al nazismo, que la guerra iba a prolongarse, pero que la victoria sería de los aliados, que todavía no lo eran del todo. En la URSS, el dictador José Stalin, que seis meses antes había visto impotente cómo los nazis rompían el pacto de no agresión entre los dos países e invadían la vasta Rusia, también supo que su destino estaba ahora unido al de Inglaterra y Estados Unidos.

Y en Alemania, feliz y distendido, Adolf Hitler se regocijó con la entrada de Estados Unidos en la guerra. Creyó que iba a ganarla, sin saber que había empezado a perderla.

En el medio de la hecatombe, dos hombres de pulso firme dejaron dos documentos históricos. El mariscal Keitel, al firmar el Decreto NN, ni siquiera imaginó que lo iban a colgar por eso. La horca que le quebró el cuello en octubre de 1946 no solo estuvo tejida porque el mariscal había desarrollado una guerra contraria a toda norma establecida hasta entonces para un conflicto armado, sino, también, por aquel decreto criminal que llevaba en sus páginas el ADN de Hitler, aunque no su firma, ni su sello, ni su aprobación explícita. Keitel firmó con mano firme.

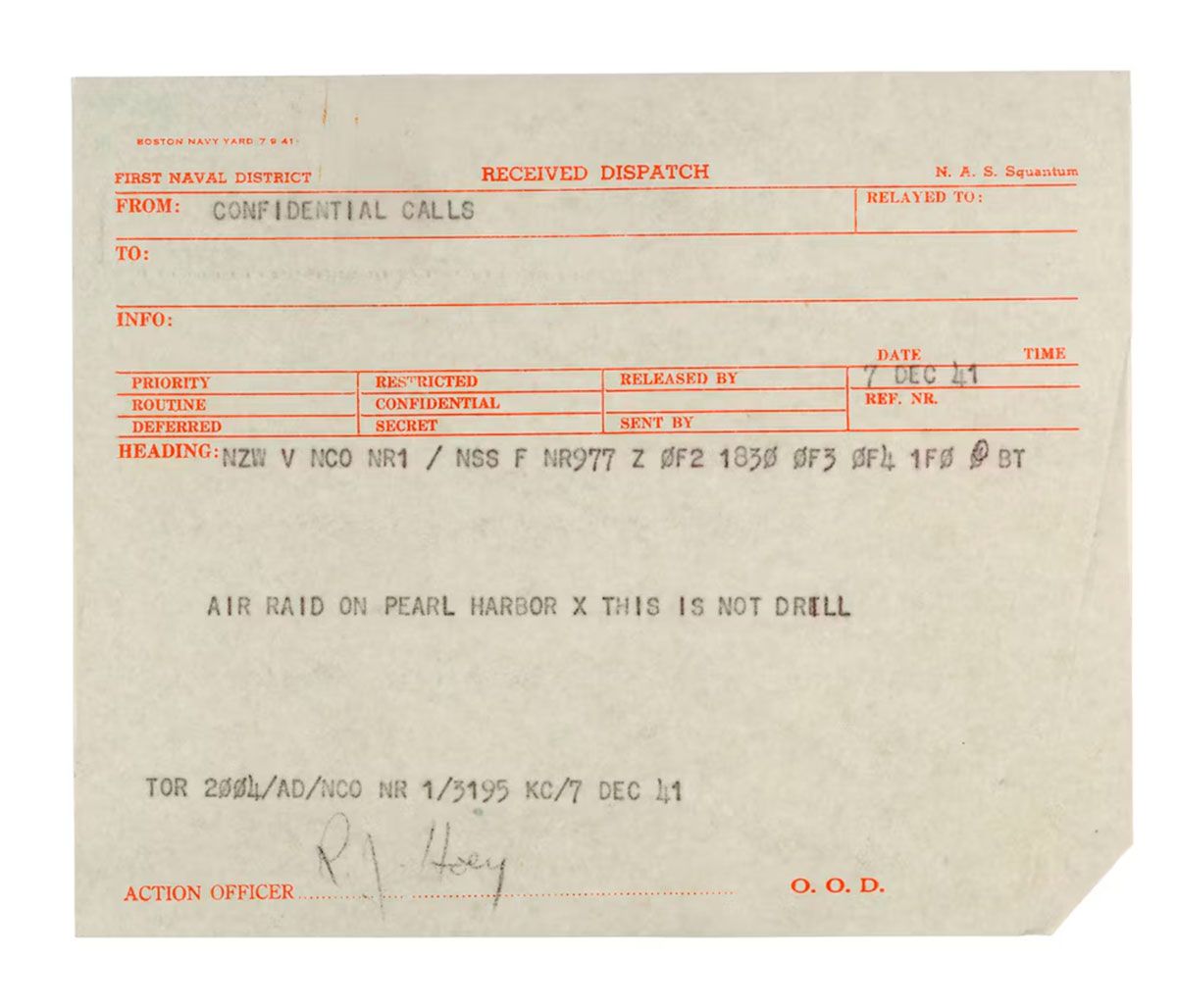

A las 7:48 de la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, un sencillo telegrafista de la isla de O’ahu, en el archipiélago de Hawái, que incluye la capital estatal, Honolulu, y que al oeste mira hacia Pearl Harbor, vio aparecer en el horizonte el primero de los trescientos cincuenta y tres aviones japoneses, cazas de combate, bombarderos y torpederos que empezaban a atacar la mayor base naval americana en el Pacífico. El tipo no se inmutó. Y si sintió temor, tal vez supo lo que se avecinaba, no lo demostró. Escribió un mensaje urgente que llegaría de inmediato a todas las bases navales y a los más altos mandos de las fuerzas armadas estadounidenses. Era un texto breve, claro, conciso: “Air raid on Pearl Harbor X This is no drill”. Quería decir: “Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Esto no es un ensayo”. O “Esto no es un ejercicio”. O “Esto no es un simulacro”.

Esas palabras calmas y exactas, recorrieron un veloz camino: llegaron al Comandante en Jefe de las Fuerzas del Pacífico, (CINCPAC), a todos los principales comandos de la Armada y a cada una de las unidades de la flota estadounidense. De allí viajó a la Casa Blanca y, poco después, a todo Estados Unidos. El mensaje, las copias recibidas y emitidas por las unidades militares y de defensa de la época, son hoy parte de la historia estadounidense y una especie de tesoro de los Archivos Nacionales de ese país.

El ataque a Pearl Harbor era un objetivo militar vital para el imperio japonés: intentaba dejar fuera de combate a los aviones americanos de largo alcance, para evitar que sus pilotos se lanzaran a buscar en alta mar los portaaviones imperiales que habían llevado cerca de Pearl Harbor a las aeronaves encargadas del ataque. Esa era una acción preventiva. Pero el bombardeo buscaba evitar la intervención de la Flota del Pacífico Sur estadounidense, hundiendo sus mayores y poderosos buques, para que esa flota no interviniera en los ataques que Japón planeaba llevar adelante en el sureste asiático contra las colonias de ultramar de Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, incluso de Estados Unidos. El ataque a Pearl Harbor fue simultáneo a una ofensiva contra las bases británicas en Hong Kong, Malasia y Singapur.

El resultado fue devastador: Estados Unidos sufrió 2402 muertos, 1247 heridos, cuatro acorazados hundidos, otros tres dañados, otro encallado; tres cruceros averiados, otros cinco buques de distinta clase hundidos; 188 aviones destruidos y otros 159 inservibles. Entre los buques hundidos figuraba el acorazado “USS Arizona” que hoy es la tumba marina de mil ciento siete hombres y un monumento histórico.

Ataque a la base de Pearl Harbor

Ataque a la base de Pearl Harbor

En medio del horror, los americanos sólo podían registrarse dos buenas noticias. La primera, los japoneses no habían atacado la central eléctrica, el astillero, las instalaciones de mantenimiento, los muelles de submarinos, ni el cuartel general y su sección de inteligencia. La otra buena noticia era que ninguno de los portaviones americanos había sido afectado: no estaban anclados en Pearl Harbor. Por el contrario, estaban en alta mar, navegaban en coordenadas secretas, disimulado su acero plomizo en el azul del mar y en el gris de las nubes.

El desastre fue tan enorme que el comandante de la Flota del Pacífico Sur, Husband Edward Kimmel, que había dicho que un ataque japonés a Pearl Harbor era posible y que había tomado todas las medidas para prevenirlo, vio con desesperado asombro cómo caían las bombas japonesas sobre sus buques de guerra y cómo crecía la batalla en el puerto, con las escasas y desesperadas fuerzas americanas que habían llegado a reaccionar ante el ataque. Kimmel se asomó a la ventana de su despacho para ver mejor aquel tétrico espectáculo, cuando una bala perdida, calibre 50, un proyectil ya sin fuerza, se estrelló contra los cristales, dio en el pecho de Kimmel, rajó su chaqueta y le provocó sólo un moretón antes de caer inerte al suelo. Kimmel dijo entonces: “Hubiese sido más misericordioso que me matara”. Fue destituido de su cargo y degradado a contralmirante de dos estrellas. Con ese grado se retiró de la Armada. Murió en 1968.

No demasiado lejos del drama de Kimmel, el almirante japonés Isoroku Yamamoto, en el puente de mando del portaaviones “Nagato”, buque insignia de la Armada Imperial, olió el drama. Algo no andaba bien. Yamamoto era un gran estratega y como tal había rediseñado y puesto a punto aquella formidable fuerza naval. Su máxima ambición de aquel día era hundir los portaaviones americanos y provocar en el enemigo un daño difícil de reparar. Pero los portaaviones americanos no estaban amarrados en Pearl Harbor. Algo hizo temer al almirante japonés que, de un modo inexplicable, no lanzó una segunda oleada de ataques aéreos sobre Pearl Harbor, ante la decepción de sus triunfantes pilotos que regresaban de Hawái. “Tengo miedo de que hayamos despertado a un gran gigante dormido”, murmuró Yamamoto. Lo había hecho.

Mariscal Wilhelm Keitel

Mariscal Wilhelm Keitel

Yamamoto no era un hombre temeroso; sólo que conocía a los militares estadounidenses y temía su reacción. Había estudiado en Harvard y actuado como agregado militar en la embajada japonesa en Washington en los años previos a la guerra, una guerra que el almirante no quería. Primero, por una evaluación del poderío militar de las potencias en pugna y, en especial, del propio Japón. Había anticipado a los señores de la guerra del gabinete del emperador Hirohito: “Durante los primeros seis o doce meses de la guerra contra los Estados Unidos y Gran Bretaña, causaré estragos en todos sus flancos y conquistaré una victoria tras otra. Para entonces, si la guerra continúa más allá de ese lapso, no tengo ninguna expectativa de éxito”. Fue lo que sucedió.

Mucho antes de Pearl Harbor, cuando los tambores todavía no habían llamado al combate, Yamamoto había hecho otra notable predicción: si estallaba la guerra, dijo, “es probable que Japón quede reducida a cenizas”. Eso también ocurrió. Dieciséis meses después de Pearl Harbor, el 18 de abril de 1943, Yamamoto yacía muerto en la jungla japonesa. Su avión había sido derribado por aviones americanos en una de las operaciones, llamada “Venganza”, más secretas y de mayor riesgo de la guerra del Pacífico.

Te recomendamos: Inédito: hallaron una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el estadio Mainz

¿Conocía Estados Unidos los planes japoneses de atacar Pearl Harbor y por eso “escondió” sus portaaviones en alta mar? Sí, los conocía. Pearl Harbor nació en la obsesión japonesa en enero de 1941, once meses antes del ataque. Uno de los primeros en enterarse en qué andaban los militares del imperio fue el embajador americano en Tokio, Joseph Grew, a quien le llegaron, escribió, “rumores de guerra que dicen que Japón planea un ataque sorpresa masivo sobre Pearl Harbor”. A Grew todo le pareció una enorme insensatez, pero igual informó a Washington. El almirante Kimmel, desde su despacho del jefe de la Flota del Pacífico Sur, sabía de qué hablaba cuando admitió la posibilidad del ataque y dijo que había tomado todas las medidas para prevenirlo. Era verdad, pero esas medidas eran escasas.

Almirante Isoroku Yamamoto

Almirante Isoroku Yamamoto

Estados Unidos confiaba en que los japoneses atacarían en cambio en Malaca, Malasia, en Tailandia o en Filipinas. Lo de Pearl Harbor les parecía un disparate irracional pese a los recaudos del almirante Kimmel. Previsiones aparte, el verdadero drama radicaba en que los servicios de inteligencia americanos y la inteligencia militar estadounidense, no sabían los primeros días de diciembre de 1941 dónde estaban los seis portaaviones de la Primera y Segunda flota japonesa. Cinco días antes del ataque, le dijeron a Kimmel que las grandes naves japonesas, y sus bombarderos a bordo, seguían inhallables. Y Kimmel preguntó, alarmado: “¿Quieren decir que esos portaaviones podían estar rodeando Diamond Head (la entrada a Pearl Harbor) y no lo sabríamos?”. Estaban allí.

Si todo era previsible y esperado, ¿dónde radicaba la “infamia” a la que el furioso Roosevelt hizo referencia en su discurso de declaración de guerra a Japón? Aquel 7 de diciembre, el gobierno japonés envió un comunicado al gobierno de Estados Unidos en el que le informaba de la ruptura de relaciones con ese país. El comunicado, según las órdenes de la cancillería imperial, debía ser entregado a la una de la tarde de Washington, las siete y media de la mañana en Hawái: apenas media hora antes del ataque. Esa ya era, de por sí, una jugada infame. Para colmo, la embajada japonesa tuvo dificultades para descifrar el documento y para transcribirlo y mecanografiarlo al inglés. De modo que cuando el embajador en Washington, Kichisaburo Nomura, era almirante también, y el enviado especial Saburu Kusuru entregaron al secretario de Estado Cordell Hull el documento en el que Japón rompía relaciones con Estados Unidos, eran las dos y veinte de la tarde, hacía una hora que las primeras bombas japonesas habían caído sobre Pearl Harbor y Hull estaba al tanto de todo y de lo que juzgó una traición de Japón.

Las naves Pennsylvania, Downes y Cassin

Las naves Pennsylvania, Downes y Cassin

Las noticias del ataque japonés, y lo que seguramente sobrevendía, la entrada de Estados Unidos en la guerra, llegaron a Alemania ya entrada la noche del 7 de diciembre. Horas antes, otro hombre de pulso firme, el mariscal Wilhelm Keitel, había firmado las “Directivas para la persecución de las infracciones cometidas contra el Reich o las Fuerzas de Ocupación en los territorios Ocupados”, (en alemán Richtlinien für die Verfolgung von Straftaten gegen das Reich oder die Besatzungsmacht in den besetzten Gebieten). Así se conoció de manera oficial el decreto, secreto, que intentó dar legalidad a los crímenes de guerra cometidos por los nazis y, en especial, por los que estaban por cometer. Un mes después de la firma estampada por Keitel, el 20 de enero de 1942, en Wannsee, cerca de Berlín, le jerarquía nazi decidió eliminar a toda la población judía de Europa, unos once millones de personas, en cumplimiento de lo que se llamó, con otro eufemismo, la “solución final”.

El decreto con la firma de Keitel, que pasó a ser conocido como “Noche y Niebla” (Nacht und Nebel en alemán, dos palabras tomadas de un aria de la ópera El oro del Rin, de Richard Wagner), fue reconstruido en su totalidad por el Tribunal de Núremberg, que entre 1945 y 1946 juzgó a lo que quedaba de la jerarquía nazi. Uno de sus párrafos de presentación decía: “Dentro de los territorios ocupados, elementos comunistas y otros círculos hostiles a Alemania han aumentado sus esfuerzos contra el Estado Alemán y las fuerzas ocupantes desde que comenzó la campaña de Rusia. El número y la peligrosidad de estas maquinaciones nos obligan a tomar severas medidas (…).”

Te recomendamos: ¿Qué tuvo que ver la Segunda Guerra Mundial con los alimentos ultraprocesados y la obesidad actual?

En la

En la

El propósito de Hitler era eliminar los actos de resistencia, de la población civil, y también a los resistentes, en los países ocupados por el nazismo. Todos debían ser juzgados por una corte marcial siempre que “(…) a) hubiera certeza de que se aplicaría la pena de muerte, al menos a los principales acusados y b) cuando la sentencia se dictara en un plazo muy breve. Quienes no fuesen eliminados debían ser llevados en forma clandestina a Alemania: ‘En el caso de que las autoridades alemanas o extranjeras se interesaran por tales prisioneros, se deberá contestar que habían sido arrestados pero que los procedimientos no permitían más información’”. De los deportados no se conservaban entonces testimonios, registros o cualquier otro dato de su detención o de su paradero: se habían esfumado. Eran internados en los campos de concentración de Struthof-Natzweiler, en la Alsacia ocupada, o en el de Gross-Rosen, en Alemania, donde se los identificaba con las letras NN en sus ropas y eran llamados “prisioneros NN”.

Durante el juicio en Núremberg, Keitel, que abonó la estrategia colectiva de los acusados de culpar del horror nazi a Hitler, a Heinrich Himmler y a Joseph Goebbels, los tres se habían suicidado en 1945, dijo que la represión en los países ocupados, represión que provocó millones de muertos en especial en Europa Oriental y en la Unión Soviética luego de la invasión de junio de 1941, había sido desarrollada y explicada por Hitler: “El efecto de disuasión de estas medidas (…) radica en que: a) permite la desaparición de los acusados sin dejar rastro y b) que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero o destino (…) Una intimidación efectiva y duradera sólo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo (…) La entrega del cuerpo para su entierro en su lugar de origen no es aconsejable, porque el lugar del entierro podrá ser utilizado para manifestaciones (…) A través de la diseminación de tal terror toda disposición de resistencia entre el pueblo será eliminada”. Los ideólogos del nazismo celebraron el decreto Noche y Niebla porque implicaba una “innovación básica” en el Estado: la organización de “un sistema de desaparición forzada de personas”.

La noticia del ataque japonés a Pearl Harbor levantó el ánimo un poco alicaído de Hitler. El Führer no tenía buenas noticias del flamante frente de guerra abierto en el Este tras la invasión a la URSS. En sus manos, el Führer tenía dos declaraciones contradictorias de uno de sus generales preferidos, Franz Halde, que había planificado y llevado adelante la invasión a Rusia y era autor intelectual de la “Orden de los Comisarios” y del “Decreto Barbarroja”, que habilitaba a los soldados alemanes a ejecutar a ciudadanos soviéticos sin temor a un juicio posterior: los dos documentos condujeron a cientos de miles de asesinatos y a todo tipo de atrocidades durante la campaña nazi. Halder había lanzado un comunicado optimista y casi festivo en julio de 1941, un mes después de la invasión a la URSS, en el que afirmaba: “(…) Así que probablemente no sea ninguna exageración decir que se ha ganado la campaña rusa en dos semanas”. Pero un mes y ocho días después, Halder había cambiado su triunfalismo por una cauta templanza: “Toda la situación en su conjunto deja cada vez más claro que hemos subestimado al coloso ruso”.

Así que sin demasiadas noticias buenas del frente ruso, (la guerra se iba a prolongar y Moscú no había caído en dos semanas), Pearl Harbor convenció a Hitler de que la victoria en la guerra se había puesto de su lado. Pensó que la intervención japonesa iba a atar y a limitar a Estados Unidos al escenario bélico del Pacífico y que también debilitaría a Inglaterra, que vería atacada sus posesiones en el Lejano Oriente. Goebbels, el siniestro ministro de propaganda del Reich, lo dejó escrito: “Al estallar la guerra entre Japón y los Estados Unidos, se ha producido un cambio completo en el cuadro general del mundo. Los Estados Unidos difícilmente estarán en condiciones de transportar material que merezca la pena a Inglaterra y no digamos ya a la Unión Soviética”. La visión del mundo de los jerarcas nazis era de otro mundo.

El general Walter Warlimont, que había firmado la “Orden de los Comisarios” de su par Franz Halder, y había salvado la vida por un pelo cuando el atentado contra Hitler del coronel Claus von Stauffenberg en julio de 1944, dijo en los juicios de Núremberg que la noche en la que se enteró del ataque a Pearl Harbor, Hitler, contra su costumbre porque no bebía alcohol, pidió champán y se tomó dos copas.

Te recomendamos: Putin aseguró que sus armas nucleares son tres veces más potentes que la bomba de Hiroshima

Mensaje anunciando el ataque

Mensaje anunciando el ataque

Europa celebró Pearl Harbor: Churchill se mostró entusiasmado porque ahora tenía a los Estados Unidos “en el mismo barco”, como le había anticipado a Roosevelt; Stalin confiaba en que la entrada de Estados Unidos en la guerra, que dejó de ser europea y se convirtió en mundial, iba a aliviar sus días de enfrentamientos despiadado con los nazis; Hitler creía que ahora sí, podía alcanzar la victoria. Ni siquiera pensó que había empezado a ser un derrotado. En la Casa Blanca, taciturno y resignado, Roosevelt metió de lleno a Estados Unidos en la guerra.

Y eso, “is no drill”: tampoco fue un simulacro.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

- 1. Detuvieron a un joven por un presunto hurto y secuestraron medio millón de pesos en efectivo

- 2. “100% Básquet” de Canal 14 de TIC ganó el Martín Fierro Federal 2024 al Mejor Programa Deportivo

- 3. Un joven de 16 años le disparó en la cara a su amigo y lo mató

- 4. Jair Bolsonaro fue trasladado a Brasilia después de haber sido internado el viernes por fuertes dolores abdominales

- 5. Emotivo gesto de una alumna de Añatuya que rindió homenaje a las Islas Malvinas con su campera de la promoción